四川公路隧道创新与展望

为落实《交通强国建设纲要》相关领域的目标任务,解决四川公路隧道“建得起”但“用不起”和“管不好”的难题,支撑川西高原高寒地区和高原山区公路建设创新,四川交通人总结了过去三十多年来公路隧道取得的技术进步,分析了大规模隧道建设面临的机遇与挑战,从建设和运营角度提出了技术创新的方向和思路。

四川已是交通大省,四川省公路总里程居全国第一,高速公路通车里程居全国第二,公路网规模居全国前列,但对标《交通强国建设纲要》提出的“四个一流”,四川省尚存在三大短板,其中之一是区域发展不平衡,甘孜、阿坝未通铁路,135个县(市、区)中有8个县区未通高速公路,集中在川西高原高寒地区和高原山区。

交通运输部近日批复了四川省交通强国建设试点实施方案,同意在“高原山区公路建设创新”和“提升交通防灾减灾体系韧性”等6个方面开展试点,用3-5年时间,“高原山区公路网络发展成效明显,在高原山区高速化公路设计、施工等方面形成成套技术”。力争“在高原高寒、小交通量地区公路发展方面取得典型经验,并形成发展政策、建设标准、管养指南等政策成果。”但川西高原高寒地区和高原山区建设条件复杂、气候恶劣、隧道规模巨大,如何实现长大公路隧道从“建得起”到“建得好”高质量发展?如何保障大规模隧道群基于“用得起”的安全运营?

建设者以华蓥山隧道、泥巴山隧道、米仓山隧道和大凉山隧道等特长隧道,以及二郎山隧道、雀儿山隧道等高海拔隧道为代表的典型工程技术发展脉络和技术进步,总结成功经验和不足,分析目前隧道建设面临的技术挑战,展望进藏公路、川西地区公路等四川公路隧道未来发展趋势,期望推动四川省乃至我国公路隧道高质量发展,支撑交通强省、交通强国建设。

公路隧道的技术进步

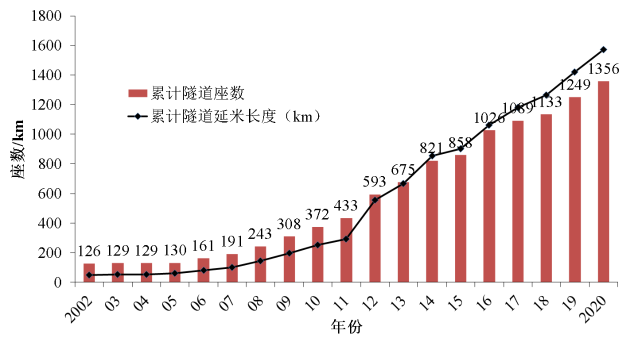

四川公路隧道经过三十年的发展,截至2020年12月,四川省运营的公路隧道共计1356座,隧道长度约1570公里(左右行合计),如图1所示。公路隧道经历了从无到有、从少到多、从短到长、从易到难的发展过程,主要分为四个阶段。

图1 2002年至2020年四川公路隧道建设规模

八十年代末是四川公路隧道建设的探索起步阶段。以G76成渝高速公路的建设为代表,四川境内龙泉山隧道(长780米)是中国大陆地区第一座高速公路隧道;现重庆境内的中梁山隧道(长3167米)为中国第一座高速公路特长隧道和第一座采用竖井分段纵向式通风的公路隧道;本路段还有缙云山隧道(长2529米),采用全纵向射流通风。取得的主要成就一是探索基于以喷锚支护、发挥围岩自身承载作用和监控量测三大核心内容的新奥法原理设计与施工,二是探索了公路隧道纵向式(全纵向分段送排式和全纵向射流)运营通风。

九十年代是四川公路隧道建设的稳步发展阶段。广安至邻水高速公路华蓥山隧道(长4706米)为当时中国20世纪最长的公路隧道,全纵向射流通风突破新的长度;同时集“煤与瓦斯、岩溶、涌突水、断层、高地应力”等地质病害于一体,为当时地质最为复杂的公路隧道,取得了岩溶地层注浆堵水技术与泄水洞等综合排堵技术、煤层瓦斯揭煤防突技术和全纵向通风技术等系列创新技术,引领了当时国内公路隧道设计与施工的最新水平。川藏公路二郎山隧道(长4180米)为当时最长的低等级公路隧道,采用“主洞+平导”模式,创新了国内二级公路特长隧道运营通风和应急救援新模式,和在高地应力岩爆处治方面取得一定的经验。

二十一世纪前十年是四川公路隧道建设的快速发展阶段。四川高速公路向盆周延伸,打通出省通道,呈现南向雅西高速泥巴山隧道和纳黔高速叙岭关等隧道群,东向邻水至垫江高速明月山隧道,北向达陕高速大巴山隧道和西向都汶高速紫坪铺隧道、G318线海子山至竹巴龙段隧道群(长11361米/7座)等典型隧道。泥巴山隧道突破了长度10千米级隧道的建设瓶颈,其基于构造分区的深埋隧道综合勘察技术和利用自然风辅助通风节能技术,为超长深埋隧道勘察和运营提供了有力的保障,为巴陕高速米仓山隧道、雅康高速二郎山隧道和汶马高速狮子坪隧道等超长隧道建设提供了有力支撑。汶川地震灾后重建,公路隧道抗震研究和设计技术上新台阶。依托G318线拉纳山隧道和波戈溪隧道(平均海拔3013米)、G317鹧鸪山隧道(海拔3400米)等高海拔隧道,测试研究提出超规范的通风海拔修正系数,并在挤压性变质软岩大变形处治方面取得了效果。

二十一世纪第二个十年是四川公路隧道建设的引领发展阶段。四川公路建设提档升级引领公路隧道上台阶,G85米仓山隧道(长13851米)建成,保障了四川北向出川通道畅通,雅康高速二郎山隧道和汶马高速新鹧鸪山隧道建成,保障了甘孜和阿坝等进藏通高速公路,取得了深大竖井建井新法、超长隧道洞内交通交换带、深埋隧道基于微震监测的岩爆系统防护技术和利用斜井高差引水发电等系列创新成果,有力支撑了交通行业规范《公路瓦斯隧道设计与施工技术规范》和四川省地方标准《公路隧道竖井技术规程》的制定,确保超长隧道(隧道群)建设与运营安全。G317线雀儿山隧道(长7079米,海拔4380米)建成,川藏天险变通途,蜀道不再难,是四川高海拔隧道持续集成创新的集中体现,川藏公路二郎山隧道平导压入通风与逃生救援技术、G317线鹧鸪山隧道高寒隧道抗防冻技术,巴郎山隧道、雪山梁隧道、高尔寺隧道等系列高寒隧道设计施工技术创新应用,支撑了雀儿山隧道包括施工通风、施工供氧等技术集成创新上台阶,总结形成了四川省地方标准《川西高原公路隧道设计与施工技术规程》。天府机场八车道高速公路创新设计四洞十车道隧道,采用“2+3+3+2”车道布局,实现客货分行、安全快捷舒适运行,保障隧道通行能力不降低,与八车道道路基本一致,并取得了大断面扁平天然气瓦斯隧道系统防护技术。

总之,四川公路隧道具有长度“长”、隧线比“大”、海拔“高”、埋深“深”的发展趋势,积累了丰富的建设经验,探索了长大隧道的运维管理技术,具备建设更长公路隧道的技术能力,引领了超长隧道(隧道群)、复杂地质隧道和高海拔隧道的技术进步。

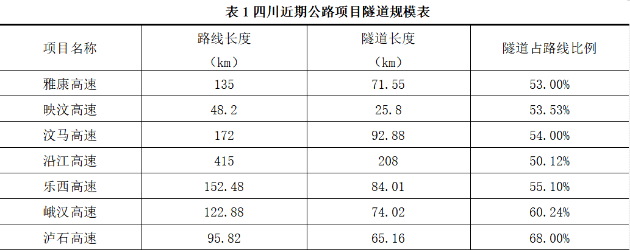

公路隧道的机遇与挑战

对标建设交通强省战略,四川尚存在区域发展不平衡等突出问题,川西地区交通建设要补短板,要推动高原山区高速(化)公路建设,根据四川省高网2035《规划》,未来将建设5000公里高速公路和1900公里高速(化)公路,主要布局在甘孜、阿坝、凉山三州地区,川西及高原山区地形起伏大、地震烈度高、地质条件差、气候恶劣,隧道是克服地形、躲避不良地质的有力手段,必然会设置大规模的隧道,为构建畅通安全的公路网,规划了彭州至汶川高速公路,其中穿越龙门山的隧道长度超过20千米,总之,公路隧道占路线比例越来越大,如表1所示,给隧道发展带来了良好的机遇,也给新时期公路隧道建设提出了更多新的挑战,主要表现在如下几个方面。

公路隧道的建设约束条件越来越多,建设难度越来越大。隧道本身的埋深越来越大,出现2000m级大埋深公路隧道,穿越的地质条件越来越复杂,可能面临复杂的水、气和高地应力环境,伴随异常的有毒有害气体涌出、高压涌突水(泥)、挤压性大变形和高地应力岩爆等现象。另外,受生态红线和环境保护区等因素的限制,制约了隧道位置的选择和隧道轴线方案的比选,给勘察、设计和施工带来了较大困难。

公路隧道的建造品质亟待提升。虽然目前公路隧道施工三臂凿岩台车钻孔技术成熟,但受制于国家对炸药的管控,不能采用散装炸药实现自动装药,同时超挖较多,制约了钻爆法机械化施工的发展,仍然以人工手持风钻打眼的钻爆法为主,施工机械化程度较低,掌子面作业人数较多,超欠挖等施工工艺控制困难,施工质量波动较大,施工进度较慢,而且当遭遇隧道坍方、涌水突泥和瓦斯灾害等事故时,安全风险损失极大。另外,隧道变形、开裂和渗漏水等质量通病尚在,甚至在隧道开通运营短期内存在衬砌掉块和反复维修情况,耐久性极差,严重威胁行车安全。最后,对于超长隧道(隧道群)如何缓解驾驶疲劳和提高行车的舒适性的技术和手段有待于改进和完善。

公路隧道的运营安全任重道远。据不完全统计,隧道交通事故率在0.01~0.04次/百万辆车之间,主要发生在隧道洞口段和下坡路段,尤其是小半径曲线与下坡的组合路段事故率最高,据走访调查广安至临水高速公路老山梁子隧道月最大交通事故超过30余起。交通事故形态主要为撞壁,占比约59.7%,其次是追尾和侧翻,分别占了15.0%和13.4%,在川西及高原山区高海拔大高差长大纵坡或恶劣气候等不利条件下,会增加隧道运营交通事故甚至火灾事故的概率。另外,由于川西及高原山区山高坡陡,构造复杂,地震烈度高,洞口面临难以治理的高位崩塌落石等不良地质的威胁,如都汶和汶马高速等进藏公路,山区路网运行安全对公路隧道安全运行提出新的要求。

公路隧道“用不起”与“管不好”问题突出。隧道相对其它构造物运营能耗大、运营费用高和维修管理难度大,而且一直以来缺乏运营技术技能管理人才。对于偏远的川西高原高寒地区和高原山区低交通量隧道,传统的运营模式会加剧运营费用缺口更大和运营管理缺失,隧道面临“建得起”但“用不起”和“管不好”的难题。

公路隧道的创新展望

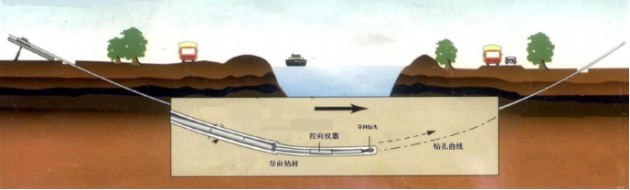

引进消化和吸收石油行业水平定向钻孔技术,解决大埋深隧道和地表不能钻探的难题。石油行业水平定向钻孔技术成熟,如图2所示,近年来已在个别隧道中应用,钻孔速度快,结合摄像和视频,效果较好,但取芯和深孔原位测试较困难,尤其是超长距离水平定向钻探连续取芯、深埋地质高精度钻进定位系统及导向控制等技术还需要进一步研究。因此应研究公路隧道现行规范勘察的要求与水平定向钻孔技术的相互适应性,对于一些困难较大且结果影响较小的技术要求,可选择性地突破勘察规范。

图2 水平定向钻施工示意图

强化总体设计,研究高原山区公路隧道关键技术指标。把握区域交通流特征、四川盆周山区独特的地形地质和气候特点,研究长度20km级公路隧道新“主洞+平导”等级公路特长隧道建设模式,采用三洞六车道隧道布设,贯通平导既做逃生通道,又可兼做潮汐式交通的通行,确保通行能力,降低建设难度,节省投资。随着新能源汽车、车路协同和自动驾驶技术的发展,未来汽车排污量越来越低,汽车交通流更加有序,应加强研判未来交通发展趋势,分析隧道合理纵坡、断面尺寸运营通风标准等指标。

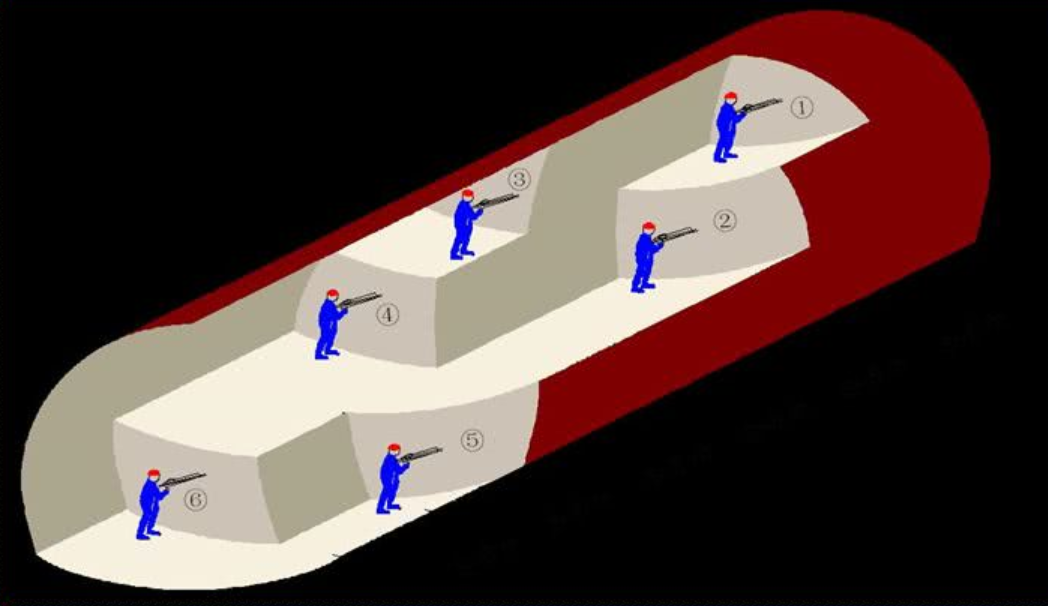

推广隧道施工机械化,逐步实现隧道信息化和数字化智能建造。川西及高原山区面临高海拔、低气温、低气压和低含氧量“一高三低”的建设条件,隧道施工机械化是降低劳动强度、保障施工安全与施工质量和提高施工效率的有力手段。对于软岩,在总结卓克基至小金公路梦笔山隧道铣挖机施工的基础上,推广应用在煤矿行业成熟的铣挖机开挖技术,电力驱动,同时配备多功能钻机、拱架安装台车、机械手湿喷机、仰拱栈桥台车和智能二次衬砌模板台车等钻爆法施工机械作业线,实现钻爆法机械化施工。对于硬岩,应联合各方克服目前三臂凿岩台车钻孔快但人工装药慢及超挖问题,研究局部破碎围岩段预先快速加固后再开挖技术,实现隧道全断面开挖,再辅以拱架安装台车、机械手湿喷机、仰拱栈桥台车和智能二次衬砌模板台车等钻爆法施工机械作业线,实现钻爆法机械化施工。在乐西高速大凉山1号隧道平导采用全断面隧道掘进机(Tunnel Boring Machine,TBM)建造的基础上,应联合制造厂商、设计与施工研究改进TBM对公路隧道较大断面和多样地质等方面的适应性。探索公路隧道基于BIM+GIS技术的融合与集成,从隧道建造的机械化,到全寿命周期成本建造、运维和管理的信息化和数字化,逐步实现智能建造,确保公路隧道的品质。

探索超长隧道(隧道群)运营安全控制与管理成套技术。国内在运营最长公路隧道为长约18千米的终南山隧道,与铁路隧道平行布设,本身布设为左右行分离的双洞,左右洞互为救援通道,其采取单独收费及运营模式,管理人员多达300余人,并配置专业的消防救援队伍,在隧道内设置两处微型消防站,每处消防站每班配置3人及3辆消防摩托,能3分钟内到达着火点迅速扑灭15MW左右的火灾规模;另外,通过大力宣传,引导洞外到洞内再到洞外的区段限速,让多个无规则的交通车流趋于规则,经调查,运营13年以来只发生过一起小型车事故,比相邻路段的西汉高速隧道群运营安全性极大的提高。因此,超长隧道的运营安全,不仅仅与技术有关,而且与管理有较大关系,有必要开展运营安全控制与管理成套技术研究,制定公路隧道运维管理指南、人才培养模式和管养技术等。

因地制宜,开源节流隧道能耗。一方面,充分利用隧址区水和太阳光资源,开发和利用新能源辅助隧道通风照明,在泥巴山隧道、米仓山隧道和二郎山隧道研究的基础上,总结推广自然风有效利用的通风技术;另一方面,研究低交通量隧道通风照明标准及开发相应技术,如基于交通量动态匹配的智能运行通风照明,基于视线诱导的低照度照明技术,基于位置感、距离感、方向感和速度感的多维无灯节能照明技术,基于交通流特征对通风照明的运行管控技术,如巴朗山隧道和雪山梁隧道明显特征的旅游交通。

公路隧道建设创新未来可期

公路隧道经过三十多年的发展,具备埋深2000米级超深埋和长度20千米级超长公路隧道的建设技术能力,地表难以实施传统垂直钻探的隧道,可引进消化和吸收石油行业水平定向钻探技术。

超长隧道(隧道群)应分段管养,设置洞内交通转换带及微型消防站。长度20千米级公路隧道新“主洞+平导”等级公路特长隧道建设模式,采用三洞六车道隧道布设,贯通平导既做逃生通道,又可兼做潮汐式交通的通行,确保通行能力,降低建设难度,节省投资。

隧道施工机械化是隧道品质的有力保障,公路隧道基于BIM+GIS技术的融合与集成是未来智能建造与智慧管养的基础。

随着未来新能源汽车的发展、车路协同和自动驾驶技术的推广,可能会颠覆公路隧道的通风和照明现状,公路隧道能耗会有较大幅度的降低;同时就地水电和光伏等新能源的利用,可有效解决公路隧道“用不起”的难题。

公路隧道运营安全控制与管理成套技术是公路隧道运营安全的有力保障,重在落实和演练,实现对公路隧道运营的“管得好”。

声明:除原创内容及特别说明之外,推送稿件文字及图片均来自网络及各大主流媒体,版权归原作者所有。